在18、19世纪,有一种“美”在欧洲浪漫派中蔚然成风,苍白的脸庞,低热带来的红晕,风吹欲倒瘦弱的身材,泫然欲泣的破碎感被浪漫主义诗人与画家疯狂追捧,成为风靡一时的“艺术家之病”。殊不知,这所谓的“破碎的美感”背后,是被称为“白色瘟疫”的结核病在无声屠戮。

(图片来源于网络)

英国诗人济慈在25岁时咳血而亡、音乐家肖邦39岁因肺结核离世,留下未完成的《夜曲》;雪莱、拜伦、大仲马、歌德、席勒、梭罗、卡夫卡、契诃夫、劳伦斯、勃朗特三姐妹·······这些才华横溢的灵魂,最终都成了结核病的祭品。

(图片来源于网络)

结核病的历史悠久,考古发现至少从新石器时代起就开始折磨欧亚大陆和非洲的史前人类,早在公元前8000至9000年的人类就已经患有了这种疾病,在古埃及木乃伊身上发现了存在骨结核的证据;湖南长沙马王堆一号墓出土的2100年前的女尸,发现其肺上部及左肺门有结核钙化灶,这是我国有证可查最早的肺结核患者。

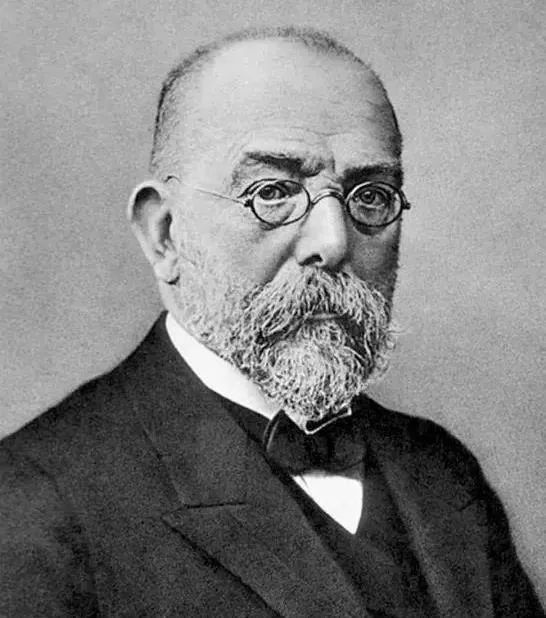

但在疾病肆虐的绝大多数时间,结核病都属于无药可医的难治之症,直到1882年,德国细菌学家罗伯特·科赫发现了结核杆菌,人们才揭开了结核病这个死神的面纱。

罗伯特·科赫

(图片来源于网络)

结核病是一种严重危害人体健康的慢性传染病,由分枝杆菌主要是结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis),又称“结核杆菌”(tubercle bacillus)感染导致。结核菌可能侵入人体全身各种器官,但主要侵犯肺部,故此也称为肺结核。

(图片来源于网络)

尽管现代医学已经取得了显著进展,但结核病依然在许多国家和地区肆虐,根据世界卫生组织(WHO)发布的《2024年全球结核病报告》,2023年全球新增确诊病例820万例,相当于每分钟15人被感染,感染总人数预估约为1080万例;在我国,2023年估算的结核病新发患者数为74.1万,发病总数占全球的6.8%,在全球30个结核病高负担国家中,发病总数位列第三。

更让人担忧的是结核杆菌在与人类长期的斗争中,已经可以完全逃逸药物的治疗,再加上患者滥用药、不按时用药等行为习惯影响。结核病形成了极强的耐药性。耐药结核病(DR-TB)正成为一个全球性的公共卫生问题,正常结核的治疗成功率超过95%,而耐药结核的治疗成功率仅为50%;耐药结核的病人几乎需要20-24个月,且症状凶险,用药复杂,副作用大,价格昂贵。过去的几十年中,抗结核药物研制发展缓慢,结核病的防治一直都是人类面临的重大难题。

(图片来源于网络)

2013年,斯坦福大学医学院的科学家Bikul Das及其团队发现结核杆菌不仅能感染细胞还能在细胞中持续存在两周以上。进一步研究显示,结核菌能够感染表达CD271的骨髓间充质干细胞,并依靠间充质干细胞的免疫豁免机制逃避机体免疫系统的清除,同时利用间充质干细胞表达的药物外排泵抵抗药物治疗。研究人员推测这可能是结核病反复发作、难以根治的原因。

(图片来源于网络)

这项研究也为治疗耐药肺结核提供了新的思路。

近年来,间充质干细胞被多次应用到结核病的临床治疗研究中。

白俄罗斯明斯克州肺结核与结核病科学实践中心的研究者对156位新确诊结核病患者和68位先前接受过治疗的阳性结核病患者进行了调查研究,用患者自体间质干细胞全身移植治疗耐多药结核病,并观察到患者的肺部空洞逐渐缩小。

(图片来源于网络)

瑞典斯德哥尔摩市卡罗林斯卡学院实验医学系的研究者进行了一项研究评估自体间充质干细胞作为肺结核辅助疗法的安全性。将年龄在21-65岁的60例患者随机分为2组。

其中30例经标准抗结核药物治疗4周后接受单剂量的间充质干细胞注射治疗(试验组),而另外30例只接受标准抗结核药物治疗(对照组)。18个月后,试验组的治愈率(53.33%)是对照组(16.67%)的近3倍,并且安全性良好,无药物不良反应。

(图片来源于网络)

2025年3月24日是第30个“世界防治结核病日”。今年宣传主题是:Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver(是的!我们可以终结结核病流行:承诺、投入、行动),人类与结核病的战争已持续万年。我们曾用无知美化死亡,用偏方加速绝望,但也用科学撕开黑暗,今天我们比任何时候都更接近胜利。这场终“结”之战需要每个人的参与,让我们回望“白色瘟疫的治疗革命”,感受人类对抗结核的智慧与勇气,共同迈向终结结核病流行的未来。